これからちょっと変わった「絵」のとらえ方をご紹介しよう。

何を隠そう、これは僕の絵という芸術に対する見方なのだ。

絵には完成もなければ、未完成という概念もない。絵とはそれ自体で何者かである

「?」と頭をよぎるだろう。

今日はある一つの特異な絵画芸術に対する見方をお伝えしよう。

まったく気違いじみた奴だと思ってくれて構わない。

僕は狂気と正常のギリギリの境界線にいる人間なのだ。

絵画に進歩発展は存在しない

僕は絵を描くとき頭の中に何か完成したヴィジョンがあり、そこへ向けて色やタッチを積み重ねて再現しようとはしない。

そこにある木を描く必要もないし、花が花らしく見えたり、誰かの肖像がその人に似ている必要もない。

僕はもっと自分の肉体的な、精神的な動力に従うようにしている。

絵とはそれ自体で独立した何者かだ。

絵には進歩も発展もない。

ある画家が次々に作風を変えていったとする。

彼は絵が進化しているのではなく、彼という多様な側面の一つを切り取って表現しているのだ。

ある画家の周りに合わせ鏡を置くと、無限に彼の姿が映りこむ。

表現というのは、その一つを指して言うのだ。

どの画家も合わせ鏡に立っている、一つの見え方に過ぎない。

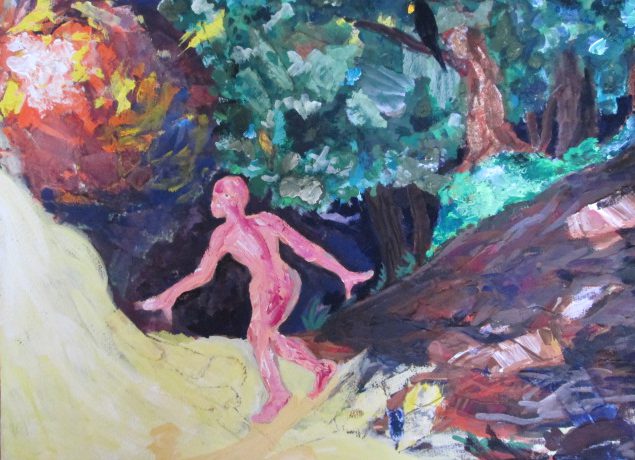

僕は気が向くと上のようなドローイングを描く。

こういう風に写実的に描いたりもする。

しかし、どちらの絵のほうが価値があり、完成しているかとは捉えない。

どちらも僕から生まれた「絵という生命」だから、優劣という概念自体がない。

そう、「絵とはそれ自体が生命」なのである。

画家は絵という独立した、生命を生み出す者だ。

彼から生まれる作品は例え一本の線であっても、揺るぎなく作品であり、生命である。

作品のいびつさが人間らしさ

芸術は、いびつだから素晴らしい。

絵は、いびつだから素晴らしいのだ。

人間に完成された人がいないように、絵にも完成という概念はない。

「モナリザ」も完成した絵画ではない。

「モナリザ」はレオナルド・ダ・ヴィンチがたどり着いた、ある一つの状態である。

もしも完成された絵というものがあったなら、その絵は即、死を意味する。

完成とはそれ以上の創造意欲が絶たれた状態。

永遠に完成されないから、芸術家は作り続ける。

意欲に燃えられるんだ。

絵が出来たかどうか判断するのは画家であり、その絵は出来た時点で独自の生命を宿す。

絵は人に鑑賞される中で、その人々の心に刻まれ、成長し、芸術となる。

内的な創造欲求が絵画を生み出す

あなたが誰かを愛する時、その人の体を計っておこうとするだろうか?

あるがままのその人に共感し、好きになったのではないか?

絵を描く時に美の基準などというものがあろうはずがなく、自分の欲望に従って絵を愛し、描く。

絵が生命であるなら、彼に化粧された洗練さは必要ない。

むしろ絵はいびつな、揺るぎない、描いた人自身だ。

絵の魅力は、人の魂をわしづかみ、これまでにない新しい世界の見方を示すところにあるのだ。

絵を描くとき、強烈に自分自身になることだ。

僕はこの動力に動かされて漫画アートを制作している。